私は、間取りを考えるとき『関係性』というものを強く意識しながらプランいたします。

『人』と『人』

『人』と『物』

『物』と『物』

『人』と『人』との『関係性』とは、その家に住む『家族同士』であったり、『家族と友達』、『家族と他人(宅配員等)』。これは、距離感に繋がります。家族ならどこまで近づくことができるか?同様に家族と他人なら?などということを想定しながら間取りを進めて参ります。

同様に『人』と『物』は、人の身体のサイズと物との距離感です。通路幅や、戸棚の設置位置、照明のスイッチの位置など検討していきます。これも日々のちょっとしたストレスを極力なくすために検討を重ねます。

最後に『物』と『物』の『関係性』です。部屋に必要な家具が置くことができるか?といった問題が大きいです。私は元々、美術大学卒業後に専門学校でインテリアデザインの勉強をし、在学中に2級インテリ設計士を取得しております。インテリアを学ぶ中で、元々興味があった家具の勉強もたくさんしました。ですので、大まかには家具の寸法が頭に入っています。マンションリフォームなどをしていると、この部屋にはベッドが厳しいとか見えてしまいます。その他には開閉時に扉と扉がぶつかったり、扉を開けるとその扉の陰になり、室内の照明スイッチが押せなかったり。リフォーム工事をしていると意外とあったりします。部屋と部屋の関係性もこちらに入ると思っています。

間取りとはそういった関係性を整理することがとても大切だと思っています。

今回は、お客様から『中庭=パティオ』が欲しいという、ご要望を頂きました。普段、私が中庭をご提案させて頂くには、かなりのハードルを越える必要があると考えています。

一番大きな点は、土地の広さです。床面積ではなく建築の内部に庭を設けるということは、間違いなく建物の外形は大きくなります。土地が広くなければ、カースペースやアプローチに大きな影響を与えてしまいます。さらに、中庭を造ることで、ふつうは必要としない廊下が発生する場合が多く、建蔽率、容積率といった建築基準法の制限に掛る恐れがあります。リビングを大きくしたくても、廊下にスペースを取られ、お気に入りのソファが入らないなんてこともなくはないと思います。

次に、建築予定地と道路の関係、いわゆる『道路着け(つけ)』です。南北の道路の場合、道路に対して間口が広い土地であれば上手くいくこともありますが、奥行きが長い土地だと、建物本体の影となりうす暗い中庭になってしまいます。できれば、東西道路の物件をおススメします。むしろ、東西道路で間口が狭い為、南側の隣地との距離が取れず、暗くなりそうな物件には最適な間取りだと考えています。

最後は、中庭のサイズです。南北道路でのプランとなった場合、中庭の南北寸法は最低でも2.7M以上欲しいと思います。2.7Mを越えてくると、中庭の北に位置する部屋(ふつうはダイニングキッチン)にも陽が入りやすくなります。

以上のように、『中庭』のあるプランはかなりの検討を必要とします。

今回の土地は36坪で南道路、建蔽率40%・容積率80%という私が、中庭プランには、最も不適当と思う土地でした。こちらの土地は元々弊社が建売分譲の為に仕入れた土地で、参考プランも作成しておりました。もちろん、中庭のプランではない2階建て28坪のプランでした。

上記の内容を、お客様に丁寧にお話させて頂き、おススメできない旨もお伝えしましたが、『それでも』とのことでしたので、何とか形にしますとお請け致しました。

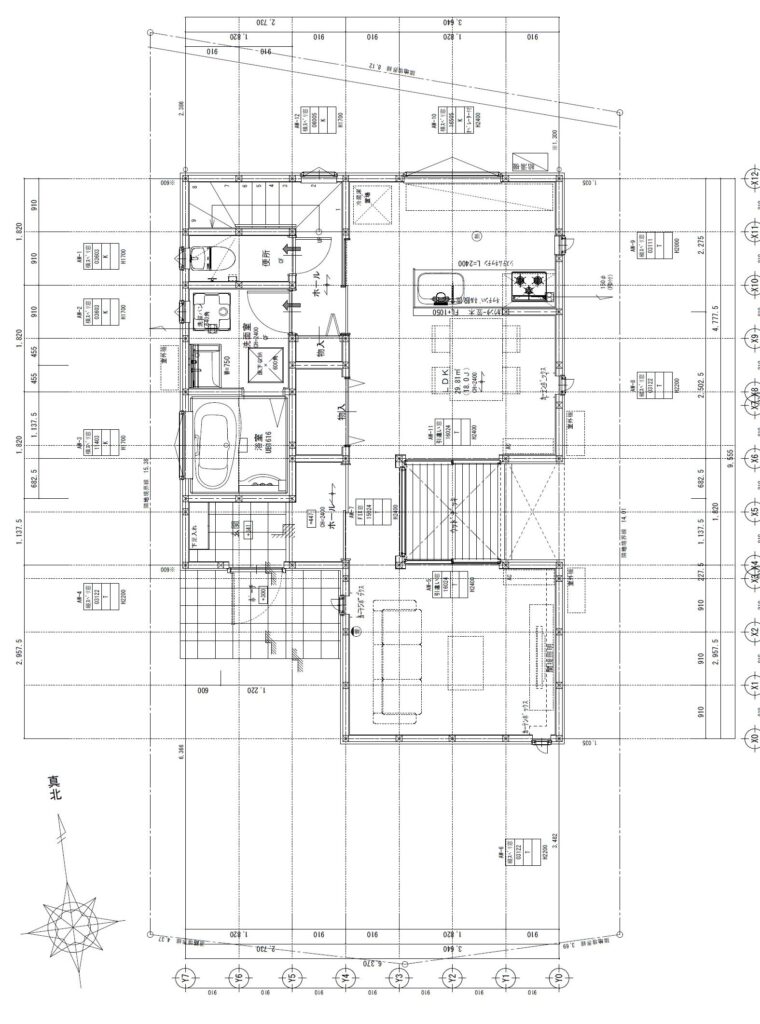

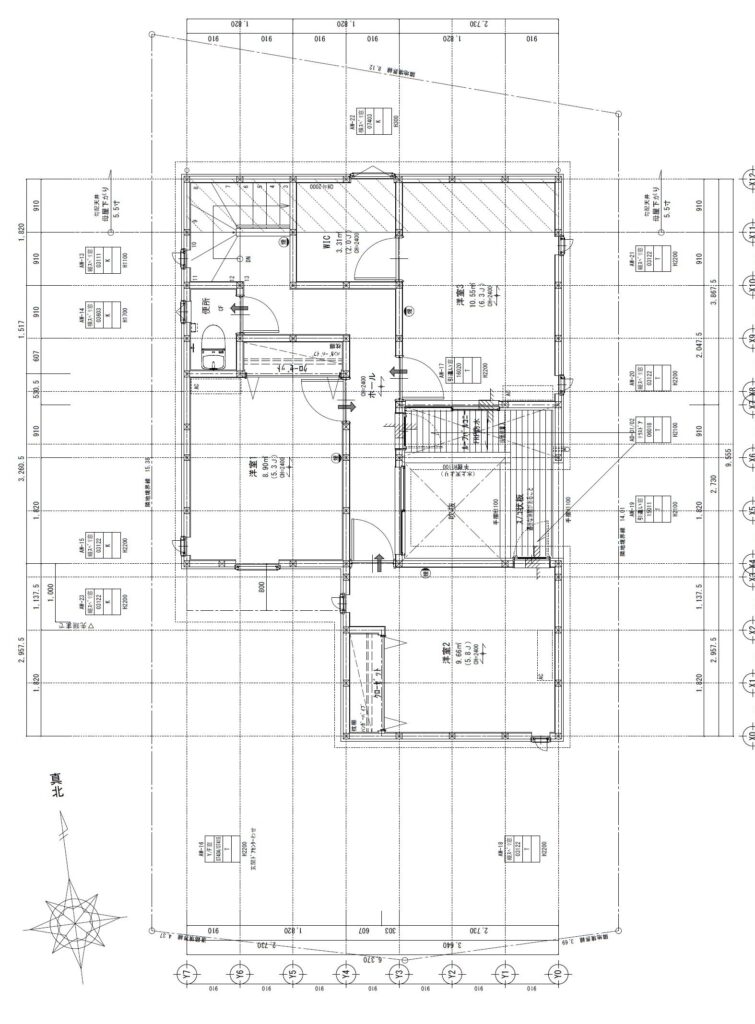

できた間取りが下の間取りです。画面左が1階。右が2階です。

この説明では『ハイ!一丁あがり!』というように見えますが、ここに来るまでには、私の小さな脳は頭痛がするほど考えています。では、どんなことを考えたか代表的なものをご紹介します。

★どのようにダイニングキッチンに陽を入れていくのか?

中庭がコンパクトになる為、ダイニングへの採光が厳しくなると想像できました。解決策としてダイニング南側の直上をバルコニーとすることで少しでも、採光を取るようにし、更に手すりをガラス張りにすることでより採光しやすくなるようデザインしました。

★中庭を取ることで離れてしまった1階のLDKを如何に広く感じさせることができるか?

フローリングとデッキの高さをできるだけ揃える。サッシを天井の高さまで高くすることで、垂れ壁を無くし、シームレスに見せる。通路となった部分は、人の出入りを諦め、最もシンプルな大きなFIX窓を使用し、空間をできるだけ一体として見せるようデザインしております。その際に、通常使用するサッシの枠では存在感が出すぎる為、アルミの板(フラットバー)を使用することで、なるべく視覚的な雑音を消すようにしています。

★ただの中庭付物件では、アーキライフが建築デザインをする意味がない

中庭がある建物は通常、中庭を通じて1階同士の平面的なつながりを作る事は出来ます。それだけでは、面白みに欠けると考え、2階をバルコニーとすることで、中庭を通じて1階とのつながりを強くすることを考えました。2階の中庭部にブリッジ(=橋)を掛けることで、2階が回遊できるようにデザインしました。外壁側の梁を残すことで、コの字型の建物の構造的な弱点でもある『建物のひずみ』の軽減にも一役をかっています。

その他、バルコニーの手摺の高さも拘りました。中庭側はつながりを重視する為にできるだけ低く(建築基準法上1.1M以上)、東隣地側は、隣地からの視線を遮りかつ、陽が入るような高さ(1.8M)で製作しております。『中庭』についての取り上げる項目はこのくらいにしておきます。

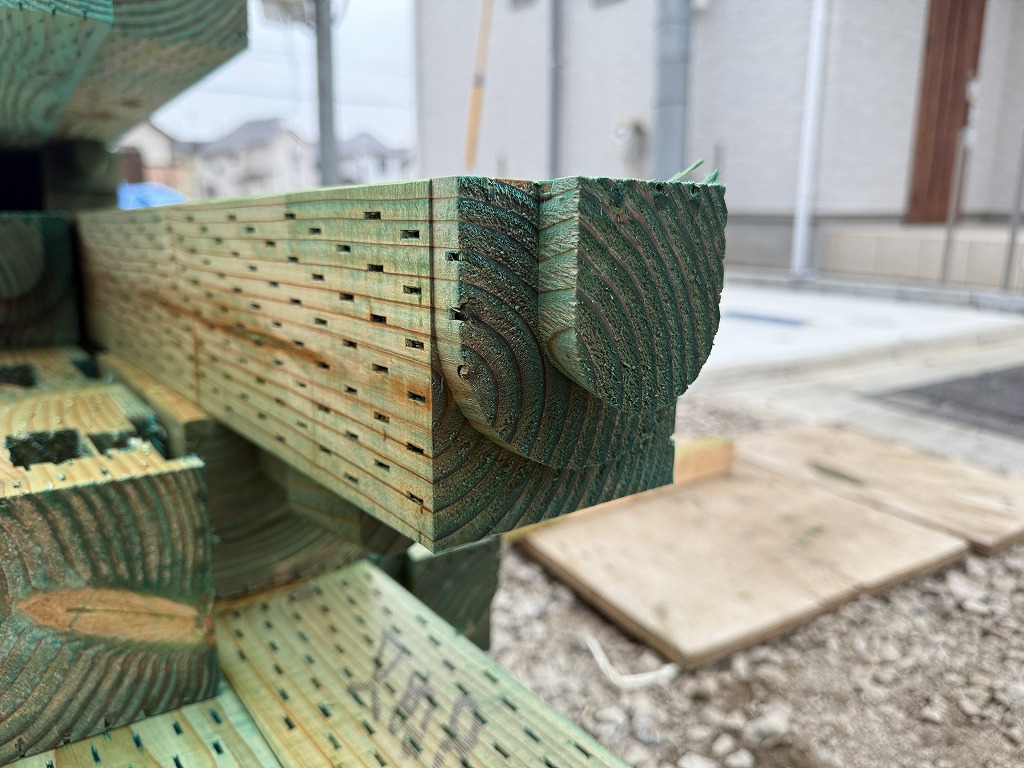

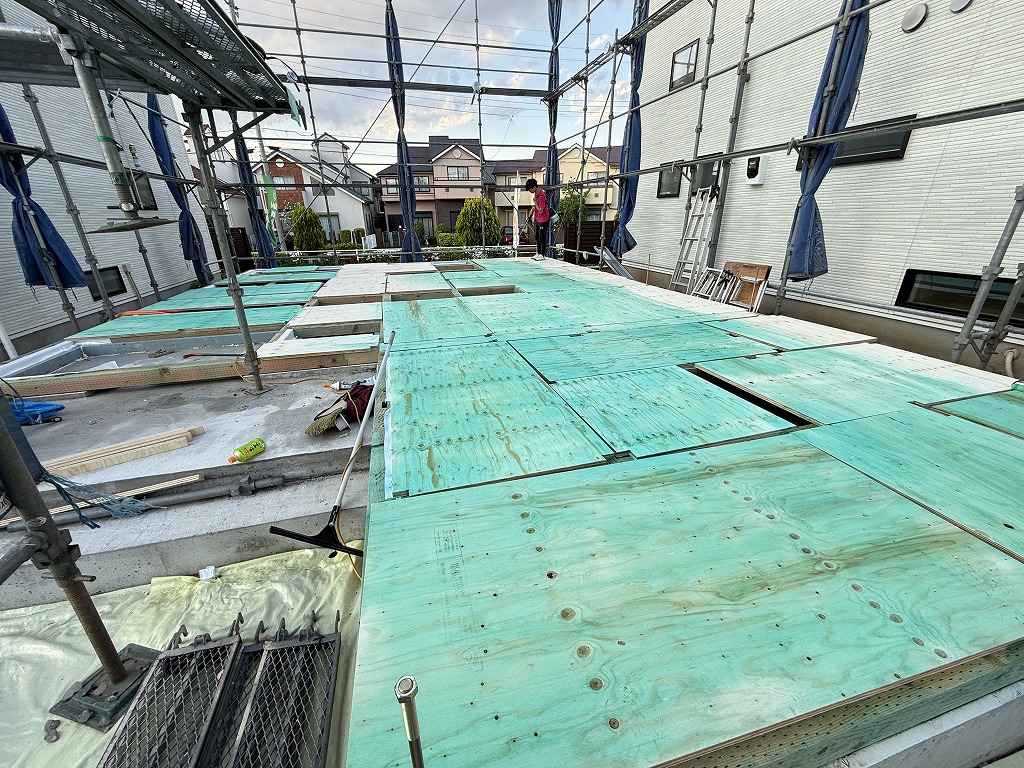

ホウ酸防蟻防腐処理

DOMUS(ドムス)では、防蟻防腐処理を、一般的な農薬系殺虫剤ではなく、『ホウ酸処理』を行っております。下の写真は実際に、現場で施工した写真です。見た目は緑色で気持ちがいいものではないですよね。

実はホウ酸水溶液は無色透明です。施工が確実にできているかを確認する為に、『色粉』をいれて着色しています。

あまり知られていないのですが、一般的な防蟻防腐処理の現場では、上棟し、構造用合板等の材料が組みあがってから、床下に潜りながら施工し半日くらいで工事は完了します。これでは柱や、土台、床合板の重なる部分は施工することはできません。白アリ等は材木表面からアタックしてくるので、表面に薬剤が付着していれば良いという考え方から来ていると思います。

弊社が行っているホウ酸処理は、有資格者が決まった方法、使用量を守りながら上棟前、上棟時、構造用合板施工後の3回施工いたします。(2回塗り/回)材料の重なった部分や、組上げると見えない部分、プレカット加工された部分もしっかりと施工することで、安心してお住まい頂けると思います。余談ですが、安心してお住まい頂けるということは、逆にいうと工務店側からすると大きなトラブルがなく長く住んで頂けるという側面もあります。

ホウ酸処理についてはこちら 耐久性の向上:ホウ酸水処理=防腐防蟻処理(日野市新井6号棟自社建売分譲住宅)

さらなるこだわりとして、基礎を貫通する配管周りの処理としてウレタンフォームで穴を塞ぎますが、こちらも『防蟻フォーム』を使用して防蟻及び気密対策をしております。

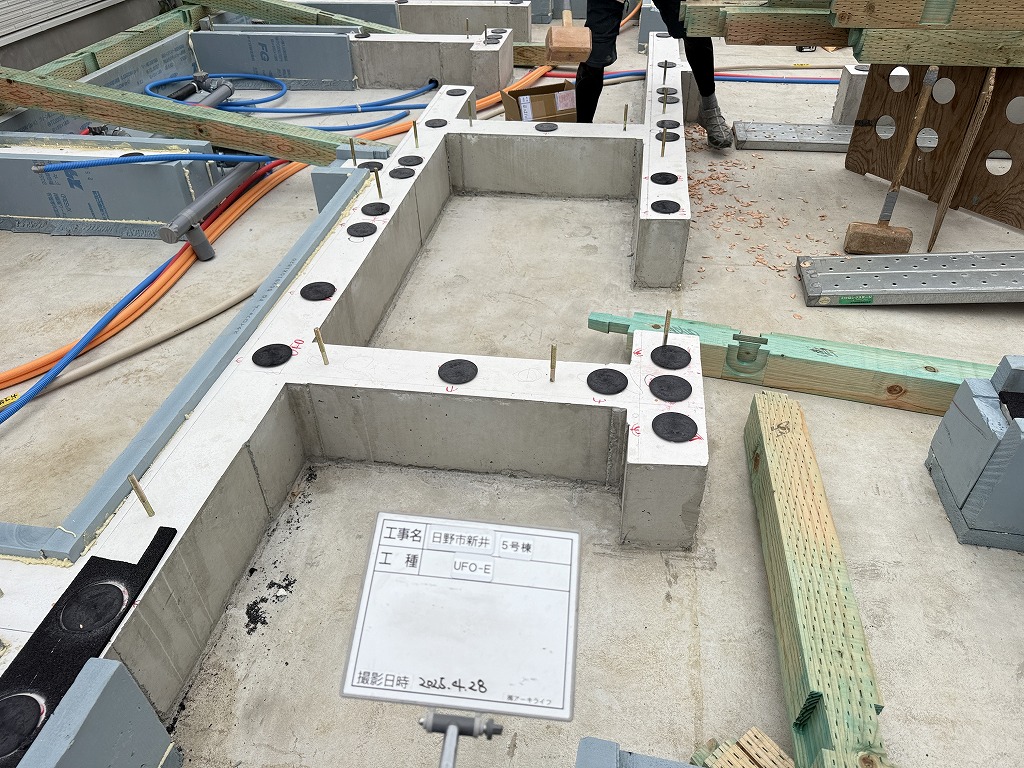

免震基礎パッキンUFO-E

スーパーウォール工法はとても理に適た素晴らしい工法だと私は思っております。(なので採用しています)

気密性能、断熱性能のみならず、モノコック構造を採用することで得られる耐震性、制震テープによる制震性も、私が素晴らしいと思う性能です。

私は、大学受験の年に京都で阪神大震災を経験し、東京に出てきて東日本大震災。2024年1月1日に能登半島地震の揺れを、帰郷時に体験しました。

一番恐怖を覚えた地震は阪神大震災です。学習机の本棚に立ててあった、教科書や辞書などが、地震の揺れで、反対側の壁まで飛んでく様子をみて、死を覚悟しました。

そういう経験を持つ私が、いまでは建築業に携わらせて頂き、シェルターとなる建築を建てさせて頂いております。ですので、少なくとも私が建てた家にお住いの方だけでも、お守りすることができればといつも考えております。

地震に対する考え方は3つあります。

①耐震(地震力に耐える力)

②制震(地震力を抑える=制御する)

③免震(地震力から免れる)

この3つを駆使して建築の安全性を保っております。

長期優良住宅制度などにより、『耐震性能』という言葉はかなり身近なものになっていると思います。例えば『耐震等級3』という表現で表されます。1~3で表され、数字が多きほど強い建物になります。因みに耐震等級3は消防署や警察署という緊急時でも機能しなければならない建物に求められる性能値です。たしかに大地震で火災が発生した際に消防署が倒壊し、消火活動に出動できないでは、二次被害が拡大しますね。そう考えると、確かに高い耐震性能は魅力的です。さらに、住宅ローンの優遇などもあります。

制震性能が、大々的に取り上げられたのは2016年に発生した『熊本地震』のときだと思います。この地震の特徴は本震と余震がほぼ同程度であったということです。地震は通常、大きな揺れが本震で起こり、余震の揺れは小さくなるのが一般的です。熊本地震の場合、本震で耐えた家屋が、余震で倒壊しました。これは、耐震性能では1回の地震には耐えうるが、繰り返される揺れには耐えられないということが、証明されました。壁の中で、柱や梁を支えている釘や金物が1回目の地震で破損してしまい辛うじて立っていましたが、余震に耐えるほどの耐力はなくなっていたようです。

そこで、地震の揺れを制御し、釘や金物に掛る負担を軽減しようと、制震性能が注目されました。実験ベースですが、確かに建物のダメージは減っているという結果が出ていますので、無視はできない性能だと思います。ただし、住宅ローンなどの優遇はあまり期待できないので、単純にコストアップとなると思います。安全をお金で買えるならという方にはおススメです。

最後は免震性能。地震対策において、最も効果的な工法と言われています。『地震の力を建物に伝えない』工法です。極論ですが、いくら大きな揺れが来ようが、何回来ようが、地震の力が建物に伝わらなければ、ダメージの受けようもないという考え方が免震です。都会の大きなビルには巨大な免震装置が設置されています。

人命を預かる私としては、この免震がずっと使いたかったのですがコスト面等で、木造住宅には不向きな工法でした。

あるときインターネットで、地震や免震について調べていると、YouTubeで『免震基礎パッキン、UFO-E』のような動画を見付けてしまいました。その動画には、UFO-Eを採用されていた熊本の工務店さんの社長が出てきて、UFO-Eを採用した家が熊本地震で1棟も倒れなかった。さらに驚くことに、地震発生時に建築中であった建物の中にあった脚立が倒れていなかったと。

即、どのようにして仕入れをするのか?を含め調べ、何とか採用できるようになりました。UFO-Eを採用している西多摩地域の業者は、アーキライフ含め2社くらいとの事です。(建売標準仕様は、弊社のみ)

高気密高断熱住宅では、『動く=気密性能が低くなる』です。その欠点を解消する為、弊社では色々と工夫をしております。下の写真もその一環ですが、これだけでは高い気密性能はでないと思います。

これ以上は企業秘密です。

因みにこの建物はC値=0.38です。(大手ハウスメーカーは、大体0.5。数字が小さいほど高性能)

地震対策に対して、いや、建築に対して、作る側も色々な考え方がありますので、どれが正解かは分かりません。ただ、住んでくださる家族の幸せを一番に考え、答えを出すことが、建築会社として最も重要なことだと私は考えています。

建築や住宅購入をお考えの方は、是非一度、建てる会社さんに『どういうことを考えて建築をしておられるか?』伺ってみることをおススメします。

コメント